2025/2/2 イザヤ書2章1~11節(21〜31節)「剣を鋤に打ち直す」

イザヤ書は一章でそのエッセンスを纏(まと)めた後、2章から66章まで、堂々と語り続られます[i]。66といえば聖書の巻と同じ。旧約39巻、新約27巻。三九(サンク)二七(ニジュウシチ)、合計66巻ですが、イザヤ書も39章に大きな区切りがあってよく並べられます。とはいえ、上下二つだけの長々とした66章ではなく、もっとコンパクトな五つに分けられます[ii]。この2章も12章までが第一段落で、更にまずは5章までを一つの括りとして見通すことが出来ます。1節はその表題です。そしてここから始まる段落に、まずは「終わりの日」の展望――信じられないほど豊かな希望です。

2終わりの日に、主の家の山は山々の頂に堅く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。…

エルサレム神殿があるシオンの丘は、山というより小高い丘です。そのシオンが山々の頂に立つ。それはそのまま、主なる神が世界の神々、諸宗教に勝って崇められる将来のことです[iii]。でもそれは、主が神の圧倒的な御力で、有無を言わせず勝利するとか、その主を信じる民族や教会だけが、栄えるという頂点ではないのです。逆に

そこにすべての国々が流れて来る。

流れるのは、私たちの経験する科学では、上から下へ流れるのであって、低い所から高みへと流れたりはしません。水が上に流れていたら、何かの力が働いているのです。主の高さにはそんな力があります。その主の家に、すべての国々の人々が流れて来るのです。

「さあ、主の山、ヤコブの神の家に上ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。」それは、シオンからみおしえが、エルサレムから主のことばが出るからだ。

ここには神に力づくで打ち負かされた敗北感や屈辱感はありません。神の高さ、尊さを多くの人が心から認めて、喜び、惹きつけられて来る。その教え、ことばを聴きたくて、神の家に上って来る。主の道を求めて、主の教えを希(こいねが)って、流れ来るのです。「神の家に上る」とは礼拝を指しますが、単なる宗教的な、あるいは道徳的な熱心からというよりもっと具体的です。

4主は国々の間をさばき、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を鋤に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。

諸国の人々が教えを求める「道・道筋」とは、主が国々の間の紛争を裁き、民族の内外の問題に判決を下してくださることです。自分たちの力で戦い、それぞれの国の大義を主張し合って譲らず、剣や槍を振りかざして、ますます関係も心もずたずたにする――そして民族の中でも正義を行えず、燻って来た問題――そういう泥沼が終わるのです。そして、破壊するための武器を、耕すための鋤や鎌に打ち直して、農業に勤しむようになる。そんな素晴らしい、素晴らしすぎる、夢のような「終わりの日」を描いています。まず、この将来像が歌われるのです。

これに続いて

5ヤコブの家よ、さあ、私たちも主の光のうちを歩もう。

と呼び掛けるのは、素晴らしい将来とは対照的な、現実の争いです。エルサレム神殿での礼拝は形式的な儀式宗教に過ぎず、神ならぬものを神としている、今のユダの民の姿が照らし出されていきます。

6まことに、あなたは、あなたの民、ヤコブの家を捨てられました。…

「あなた」とは主ですが、主がヤコブの家を捨てたとは、完全に見捨てたのではありません。主の民が、主の光のうちを歩むことを捨てているのです。「満ち」と4回繰り返して、問題が炙り出されます。

彼らはペリシテ人のように東方からの者、卜者で満ち、異国人の子らであふれています。7その地は銀や金で満ち、財宝は限りなく、その地は馬で満ち、戦車の数も限りありません。8その地は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で造った物を、指で造った物を拝んでいます。

卜者の占い、迷信、呪術[iv]。銀、金、財宝、物質主義…経済至上主義です。馬、戦車…軍事力が必要以上に満ちています。「偽りの神々」は欄外注に「むなしいもの」とあります。必ずしも神々を象った像や、分かりやすい異教のお守りでなく、人間の手によるもの――文明の利器や暮らし向きの自慢、「出世」とか「成功」の幸せイメージ…何事でも、神ならぬものが「拝んで」いるなら「偽りの神々」になります[v]。主の光に背を向けた世界では、必ず人はそうした虚しいものを満たして自分を高めようとし、そのためには他者を虐げることも厭わなくなります。人が人を卑しめ、踏みつけ、支配と奴隷化、搾取と暴力が生まれます[vi]。

9こうして人間はかがめられ、人は低くされます。彼らを赦さないでください。

神を口先で拝むだけで心から神とせず、人を人としても尊ばない、その甚だしい現状を見ながら、そのままで「彼らも赦してやってください」とはとても言えない。言わないのが聖書の信仰です。

ですから続く

10岩の間に入り、土の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を、その威光の輝きを避けて。11その日には、人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主おひとりだけが高く上げられる。

は皮肉でもあるでしょうか。主が御顔を現す日、岩壁の洞窟も地面深いシェルターも隠れ場にはなりません。勿論、金や銀も、馬や戦車、占いも呪(まじな)いも無用の長物です。神を侮った高ぶり、自分の財産や浅知恵を頼みとした思い上がりは恥じ入って低くされ、人間は徹底的に謙らずにおれなくされ、主おひとりだけが高く上げられます。

しかしこれが最後なのでしょうか。この圧倒的な敗北が将来なのでしょうか。もしそうだったら、イザヤ書2章からに1~4節は要らず、6節で始めたら良かったでしょう。こちらが実態だったのですから。しかしイザヤはそれを非難する前に、2~4節の将来像を語りました。高く上げられた主の家の山に、儚(はかな)い高ぶりを砕かれた多くの人、すべての国々が流れ来るのです。そして、主の教え、主の道筋に歩もう、と呼び掛け合う将来。人間には到底思い描けない将来の平和が必ず訪れる。そして、この幻を

「主の光」

として、だからこそ、現状がいかに病んでいるか、狂っているか、もったいないか、そして主から捨てられるような有(あ)り様(さま)か、を浮き彫りにするのです。さばきを警告して、悔い改めたら希望もある、というのではないのです。確かな将来がある。だからこそ、その将来に照らした生き方へと悔い改めよ、なのです。

このイザヤ書2・2~4とほぼ同じ言葉が、同時代の預言者ミカ書4章1節以下にあります[vii]。イザヤをミカが引用したのでしょうか。それほどこの言葉は鮮明に記憶に刻まれる幻です。しかもこの将来は、終末が来たら、現在の問題がただ不問に付して、過去は忘れて水に流し、一緒にみんなで礼拝をする、という乱暴なリセットではありません。主が国と国の間をシッカリ裁判をし、数多ある民族に判決を出してくださる。聴いてもらえなかった訴えを持っていくことが出来るし、主は人間には思いつけない、真実な裁定をしてくださる。そして、あらゆる武器が打ち直され、人の心に握られた敵意さえ、いのちの糧を耕す力に打ち直してくださるでしょう。そういう紛争解決と、戦いのない世界とが、ここに描かれているのです。

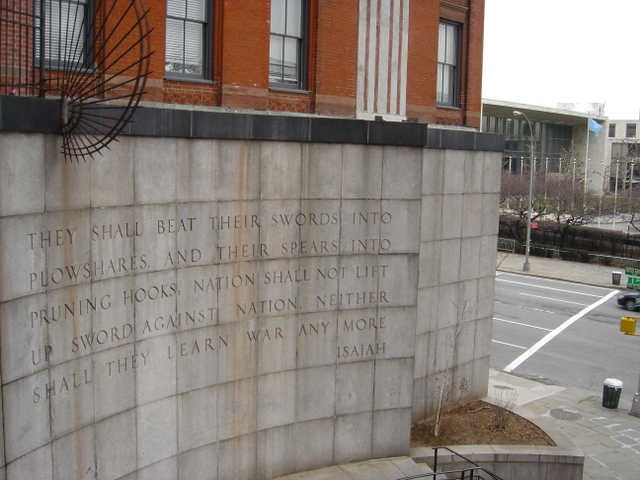

ニューヨークの国連(国際連合)本部にもこの4節の英文が大きく刻まれた壁があり、剣を鋤に打ち直している銅像があります。この言葉を掲げながらも、現代の世界で、戦争や内紛が解決できているわけではなく、争いはまだまだ耐えません。イザヤの言葉は「終わりの日」の幻です。しかし終わりには主が栄光のうちに現れるのだから全部解決、なんて安易な結末は語りません。主が国々の間をさばいてくださるから、世界中から国々、諸民族が流れ上って、その御声を聞こうと集まる、という将来です。無理じゃないだろうかと言われるような絵ですが、少なくとも、現実の問題を簡単に幸せで塗り替えようとせず、向き合っています。こんな信じがたい幻を、金銀財宝やどんな立派な人も想像できない将来を、主は語っています。繰り返して、この希望の確かさをイザヤは語っていきます。現実の争いや嘆きを見据えた上で、将来の和解を、戦争がなくなる以上の平和を約束します。この光の中で、私たちも、自分の武器を平和の道具に変えられていきたい。神ならぬものを拝んで、人を低くしている罪から悔い改めていけるのです。

「いと高き主、争いと暴力の世界の中で、こんなものだと割り切る人間に、あなたは信じがたい将来を夢見させてくださいます。戦いがもう学ばれず、傷や悲しみがすべて癒される、その栄光もまた、主イエスに具現化して示され、聖霊が与らせてくださる賜物です。どうぞ、この希望の光のうちを歩ませてください。あなたの知恵と道を教えてください。私たちの手や口の剣を平和の道具に打ち直してください。この世界への嘆きと、将来への希望を与えてください」

ニューヨークの国連本部前のイザヤ書2章が彫られた壁と銅像

[i] それは、直接には紀元前8世紀、イスラエルの国の内部も、国際情勢も大きく揺れ動いている時代の民に対しての言葉です。しかしだからこそ、どの時代の人々、イエスが来た1世紀や、私たち21世紀にも聴かれるべき言葉です。

[ii] TGC 聖書と神学 イザヤ書の5つの動き 2021年5月4日 | デイビー・エリソン

「道に迷うのは大嫌いです。見知らぬ街をぶらぶら歩き回ったり、スーパーでなかなか見つからない商品を必死に探したりすることほど、私にとってイライラすることはほとんどありません。私は、そのような瞬間に周囲の人にあまり好かれていないと告白します。

しかし、イザヤ書を読むたびに私が感じるのとまったく同じです。読み始めると、同じ考えが私の注意を捕らえます。私はすぐに迷ってしまう、完全に方向感覚を失う、イザヤ書は大きすぎる、すぐには構造が認識できない。おそらくあなたも同じ経験をしているでしょう。イザヤ書 24 章の中ほどあたりで、あなたをそこに導いた曲がりくねった道と、あなたを待ち受ける未知の道に、あなたはよろめき始めます。

おそらく地図が役に立つでしょう。イザヤの預言の 5 つの動きを地図に表すことで、少しお役に立てればと思います。これらの動きは、この巨大な書物の中で私たちが位置を把握するのに役立ちます。ご覧のとおり、これらの動きは、イザヤが神について最もよく述べた「イスラエルの聖なる者」という表現を中心にしています。

- イスラエルの聖なる者とその民(イザヤ1-12)

イザヤ書の冒頭部分は、神とその民との関係について述べています。読者は、そこに 3 つの力が働いていることにすぐに気づくでしょう。

まず、反逆。この書はユダの罪の暴露から始まります。第 1 章では、神の民は 5 回にわたって反逆者と呼ばれています (イザヤ 1:2、5、20、23、28 )。これは後に、神が正義と義を求めて来られたが、流血と叫びしか見つからなかったとイザヤが記録する中で強調されています (イザヤ 5:7 )。

第二に、裁き。神の裁きの現実は、最初の12章のそれぞれに事実上散りばめられています。これは、第9章と第10章で、次のようなぞっとするような言葉が4回繰り返されることで、おそらく最も効果的に示されています。「それでもなお、主の怒りはおさまらず、その手はなお伸ばされている」(イザヤ9:12、17、21; 10:4)。

3 番目は希望です。反逆と裁きは結末ではありません。神と神の民の関係は消滅したわけではありません。希望は、王の子の約束とともに最高に君臨しています (イザヤ 7:14、9:1–7、11:1–16 )。この「第 5 の福音書」の冒頭の章は、顔に冷水を浴びせられたように感じるかもしれません。しかし、希望の兆しは読者に前進するよう励まします。

- イスラエルと諸国の聖なる者(イザヤ13-27)

焦点は、神とその民との関係から、神と諸国との関係に移ります。イザヤの神は個人的な存在ですが、同時に世界的な存在でもあります。

この運動はバビロンに対する預言から始まります。バビロニア人はまだ世界的超大国ではありませんでした。彼らの手による神の民の侵略、破滅、追放はまだ先のことでした。それでも、彼らは権力の絶頂期に全能の神によって屈服させられることになります (イザヤ 13:11 )。バビロニア人だけが屈服したわけではありません。13 章から 27 章まで、次々と国の名前が挙げられ、それらの国に対する神の力が主張され、それらの国が敗北することが約束されています。

これらの章を順に読むと、すべての国に対する神の正義の裁きの力が増し加わります。しかし、もう一度言いますが、裁きは最後の言葉ではありません。いつの日か、すべての人々と国々のために宴会が開かれます (イザヤ 25:6–8 )。神の裁きと救いはどちらも世界規模です。

神の裁きと救いは両方とも世界的なものです。

この第 2 楽章は、その繰り返しの性質上、読みにくいものとなっています。しかし、第 1 楽章と相まって、第 3 楽章の理解を深めるために必要な基礎を築いています。

- イスラエルの聖者と至高の恵み(イザヤ28-39)

この第 3 楽章は、最初の 2 つの楽章の内容を繰り返しますが、審判と救済のテーマを至高の恵みで満たしています。

イザヤは陶工のイメージを使って神の主権を描写しています (イザヤ 29:16 )。イザヤの神は許可を求める必要がありません。神の手は、出来事を形作り、導くために活動しています。唯一の適切な応答は、イスラエルの神を畏敬の念をもって見つめることです ( イザヤ29:23 )。

イスラエルの聖なる方は、この力を気まぐれに使うことはありません。イザヤは、神の力が常に彼らの善のために発揮されていることをイスラエルに確実に知らせたいのです(イザヤ書 30:15)。イザヤ書 30 章は、この慈悲深さと優しさに満ちています。

イスラエルの聖なる者はこの力に関して気まぐれではありません。

第 36 章から第 39 章には、イザヤ書の他の部分と比べて印象的な物語が含まれています。これらの章を注意深く読むと、この物語の幕間が神の至高の恵みをさらに示していることがわかります。

- イスラエルの聖者とそのしもべ(イザヤ40-55)

ここからは、強調点と調子が明らかに変化します。第 40 章の冒頭から、希望がはっきりと感じられます。

この強調とトーンの変化とともに、新しい登場人物である僕が登場します。これらの章には、4つの「僕の歌」があります(イザヤ42:1–9、49:1–7、50:1–11、52:13–53:12)。これらの歌によると、この僕は聖霊に満たされ(イザヤ42:1)、預言者として語り(イザヤ49:1、5)、従順に歩み(イザヤ50:5)、身代わりとして死ぬ(イザヤ53:4–6)。

これらのしもべの歌については多くのことが語られるかもしれませんが、しもべが大きな変化をもたらすと言えば十分でしょう。これまでイザヤ書全体を通して約束されてきた救いをもたらすために行動するのはしもべです。ですから、第 5 楽章に移ると雰囲気が再び変化したのも不思議ではありません。

- イスラエルの聖なる者とその王国(イザヤ56-66)

イザヤの長大な預言の最後の部分は、読者を神の王国へと導きます。イスラエルのこの聖なる方は王です。彼の王国は僕によって守られ、彼の民を待っています。

身代わりの僕が勝ち取った栄光の救いの後で、再び罪の悲惨さに直面するのは、いくぶん衝撃的です (イザヤ 57 章)。これは対照的なことです。イザヤの目的は、罪の悲惨さを詳しく述べることによって、神の王国の正義を示すことです(イザヤ 65:13–16 ) 。王国は正義であるだけでなく、救済でもあります。イザヤ 59 章は、イスラエルの聖者が救いを身にまとい (イザヤ 59:17 )、また、救い主がシオンに現れる (イザヤ 59:20 ) ことを読者に思い起こさせます。

そして、この書は、欠点のない王国の展望で終わります(イザヤ65:17-25)。イスラエルの聖なる方の欠点のない王国は、この世の王国に包囲されている神の民の最終的な目的地です。

[iii] 「ただイザヤにとっては「主の家の山」の高さは問題ではなく、神がその「山」において諸国民に自らを啓示するということが重要です。また、「国々はこぞって川の流れのようにそこに向かい」とあり諸国民の自発性が示唆されています。」、モティア。

[iv] 「東方からのもの」とは、太陽の上る方向に、特別な神託を信じていた、ということでしょう。太陽崇拝を避けるため、創世記1章で「太陽」は「大きな光るもの」とだけ呼ばれ、イスラエルの幕屋は西向きに設置していました。

[v] 参照、ティモシー・ケラー『偽りの神々』(広橋麻子訳、いのちのことば社)。

[vi] 詩篇12・8:人の子の間で 卑しいことがあがめられているときには 悪しき者が いたるところで横行します。

[vii] ミカ書4章1〜3節:その終わりの日、主の家の山は、山々のかしらとして堅く立ち、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ。そこへもろもろの民が流れて来る。多くの国々が来て言う。「さあ、主の山、ヤコブの神の家に上ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。」それは、シオンからみおしえが、エルサレムから主のことばが出るからだ。主は多くの民族の間をさばき、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を鋤に、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。「この詩がミカ4・1-4でも使われているので、どちらの預言者がもう一方から「コピー」したのかとか、あるいは両者ともすでに当時存在していた賛美歌から引用したのか、というような疑問が沸き起こってくる。それぞれの文脈にその章句は同等に「ちょうどぴったりくる」のであるが、ことば遣いの変化からしても、恐らくミカのほうが自由な引用であろうと思われる。詩としての質で言えばまことにイザヤらしいと言わざるを得ず、話題にしても、そのシオンとその伝統への熱烈な愛からすれば、ほかの誰よりもイザヤにふさわしい。」、モティア、61ページ